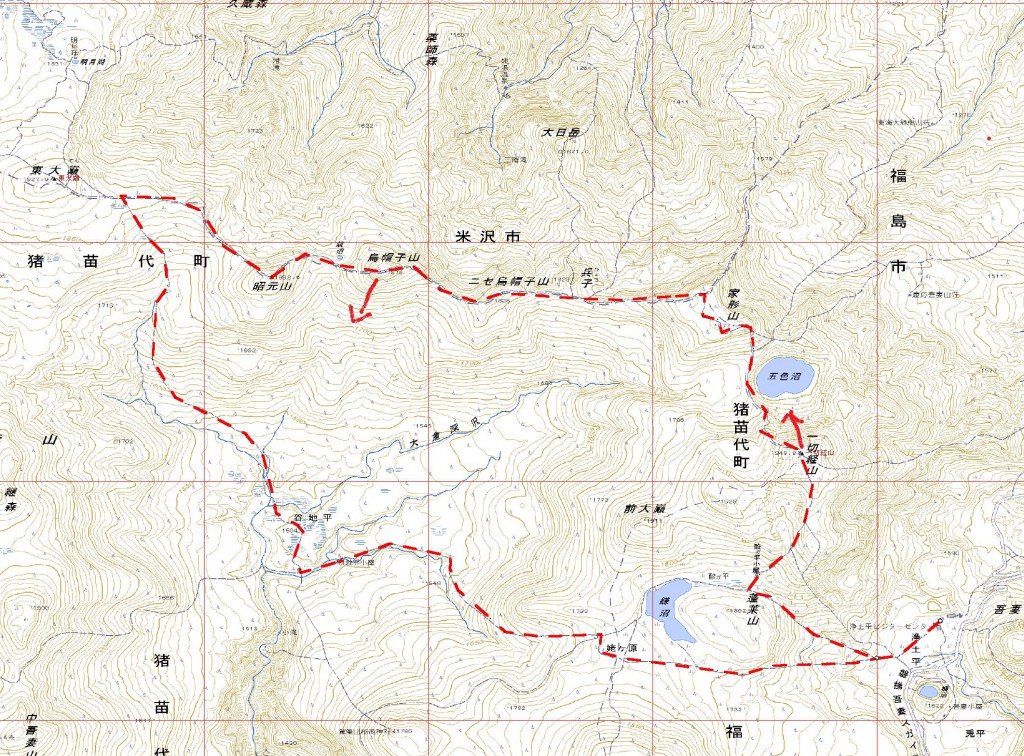

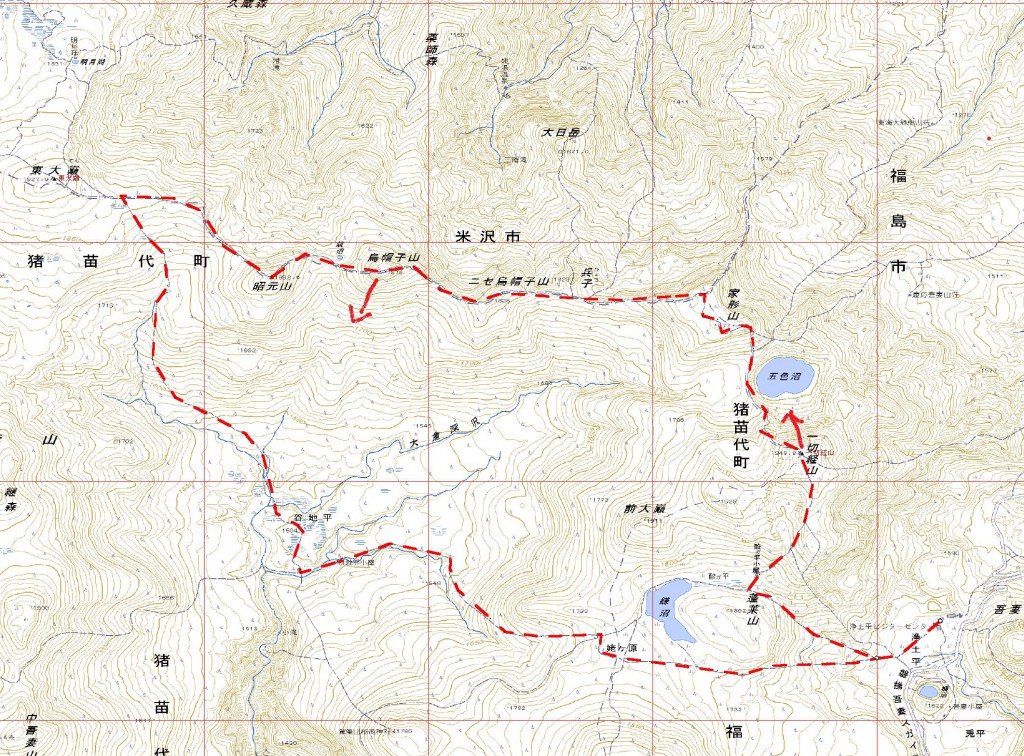

吾妻山 縦走 参加者:福田 杉田 三尾

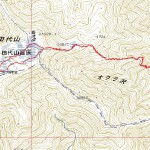

10月29日:浄土平7:15~家型山~東大顛~谷地平小屋15:15

10月30日:谷地平小屋7:10~姥平~浄土平9:45

新人2名と福島県吾妻山に縦走に行きました。浄土平駐車場に車を置いて周遊するコースを歩きました。 by mio

28日、東京出発してブルーラインの浄土平手前不動沢展望台でテント泊、トイレ完備でした、満天の星で冷えました。

29日噴煙をあげている一切経火口を見ながら酸か平避難小屋に向かう、噴煙の臭いが風に乗ってくる、避難小屋はトイレ完備で立派である。

吾妻小富士の噴火口を覗きこむことができる。一切経山頂からの五色沼の眺めは素晴らしい。「魔女の瞳」と言われエメラルドグリーンである。家形山からの縦走路から、ぬかるみと千島笹のトンネルの藪こぎに苦しむ所が出てくる。乾燥していたので笹から埃が飛び、1名アレルギーに苦しむ。私は、ねんざをしてしまった。烏帽子岳に12時についた、展望は良く、今晩泊まる谷地平湿原が見えて木道が光っていた。目の前に目的地である谷地平が見えるので楽勝と思いましたが、甘かった。東大顛から谷地平まではメインの稜線から外れるので道の整備がされていない、またも笹で足元が見えないので前に進めなくて苦労した。樹林帯に入ると道が明確になってきた、沢を渡る所もあるが樹林のしっとりとした道でホッとする。谷地平小屋は我々だけであった。小屋の中にテントを張った。気密性能のよい小屋で寒くはなかった。大きなローソクを常夜灯にしたのも一因かもしれない。夜は満天の星であったが寒くてすぐに小屋に入った。皆さん小食で食糧は余った。

30日おじさん二人は、ねんざとか体が痛いと言っているが、Berghausでドレスアップした杉田さんは快調でした。ロングスパッツ⇒ゲーター、タイツ⇒スパッツ、羽毛⇒ダウンなどの新しい言葉も教わりました。谷地平から姥平に登るルートで2か所沢を渡り尾根に取り付く個所は複雑で注意をするところだ。姥が原の木道は今日一番のハイライトで見晴らしがよく、一切経の噴煙が上がっている。長い階段を下り浄土に着いた。帰りに土湯の公衆浴場200円に入ったが、そこで聞いた話は原発事故の影響で旅館が次々に倒産している、お湯だけはこんこんとわき続けていた。吾妻はブルーライン、浄土平駐車場ともに無料になっている。11月中旬から雪の覆われてしまう。

L:kuni mio

ビバークサイト

沢下部

紅葉真っ盛りの銀山平を期待して、新潟県湯之谷村の大湯温泉から銀山平につながる歴史の道を初日に歩き、二日目は銀が発見される前に銀を探しにたどった道は山をはさんで道行沢と骨投沢であっただろうという推察が、「岳人」に紹介したあったので、銀のように渋いこのルートをトレースした。

壊れた橋

道標

大湯温泉の先から越後駒に登る登山口に登山届箱がある、ほとんどの登山者は駒に登り銀の道に行く人は皆無。入口に地元の教育委員会が整備した道標がある、石見銀山とならんで大量の銀を運んだにぎわいを感じながら静かなブナ林を歩く。峠を越えて銀山平を見ながら途中で枝折峠の車道と並ぶ、やがて銀山平に降りた。禁漁区で魚をとるな、山菜は取るなという厳しい看板が目立つ、湯之谷村は豪雪地帯で温泉は豊富だが岩魚や山菜は大事な収入源なのだからと納得して林道を骨投沢に向かう。集中豪雨の影響で林道の橋は落ちていた。平坦な沢は蛇行しながら静かに流れている。2時に行動終了してビバーク。たき火は少ない木であったがゆっくり朝まで使った。

銀の道の入口(渋い)

ささやかな焚き火

2日目、霧がかかっていたが、遡行開始してゴルジュに入ると登攀不可能なF1:10mが出てきた右岸から巻きに入る、越後特有の豪雪に磨かれた草付きトラバースでパス。F2:8mも登れない、少し下流の右岸ゴルジュから巻く、懸垂しようとしたときに、上にまた登攀出来ない滝が見えたので、2ツ滝をまとめて巻いて懸垂で沢床に降りた。やがて「岳人」に載っていた滝が現れた。情報のない沢は面白い。源頭部は急な花崗岩のルンゼになり、フリクションを効かせて登る、稜線近くはブッシュで苦労する、道に飛び出し、これから予定している尾根のとろろで、藪を見て道行沢に降りる気力を無くした。

F2

F4

リーダーのkuniさんにお願いして道を下ることにした。今回キノコが生えていなかったので残念でした。ブナの道を再び大湯に下った、少し紅葉も赤くなっていた。下山後、このまま家に帰りたくない二人は、温泉を楽しみ、大きな公園の芝生の十三夜の月を見ながらそれぞれの酒瓶を抱えてゆっくり休んだ。 by mio

歴史の道

ブナ根張

ブナ巨木

紅葉山行で行ってきましたが、台風と猛暑の影響で紅葉は外れてしまいっした。

ち路りん村 とても良いライダーハウス

旭川から層雲峡にいく途中にある「ち路りん村」というライダーハウスに泊まりました。

1,000円でとても快適な宿で清潔で、機会があれば又、泊まりたいところでした。

五右衛門風呂があり、キッチンは整備されていてバーベキューやテントサイトは広大で

石狩川沿いに広がる芝生の広場は連泊したいと思わせところでした。

寝室は男女別部屋になっていて誰でも安心して宿泊できます。

9/23大雪層雲峡から黒岳ーー石室ーー庭園まで行きましたが雪と濃霧で黒豆採取して下山しました。

9/24大雪高原沼周遊 午後から少し降られた、熊の多いところで熊の対応レクチャーを受けて入山しました

弁当を食った熊は駆除されるそうです。ち路りん村で朝倉さん合流した。

9/25十勝 白銀荘から三段山 山スキーでは有名だがハイキングでは無名山

北海道は自然が大きかった。 by mio

黒岳から大雪初冠雪

大雪初雪

道は泥んこでした、長靴を貸し出しています。

沢登り初体験メンバーがいたため、初心者でも遡行可能な奥秩父の名渓・竜喰谷に行ってきた。 by kuniko

9月上旬の台風12号の爪痕か、前週に行った滝川槙ノ沢八百谷は水量がとても多く、かなり苦労した。1週間経って少しは水量が減ったかなと思いきや、竜喰谷も水量が多く、少々難易度アップ。一ノ瀬川との出合いの、通常へつって入渓する場所はすごい流れで通過できず、出合いから少し下流を徒渉して竜喰谷に取り付いた。

滝は概ね登れるのが竜喰谷の魅力だが、今回は水量の多さでちょっと躊躇した。それでもまともに巻いたのは12m下駄小屋ノ滝くらいで、ほとんどはシャワークライム状態で登った。

核心の10m曲滝もM橋氏のリードで右壁を登攀。壁は少々逆層気味で斜度もあるので嫌らしかったが、私とH嬢はタイブロックで、沢デビューのM本氏はラストで引き上げてもらいながら、各自岩登りを満喫。上部半分は全身に飛沫を浴びながら登った。M尾氏だけは高巻いたが、悪場でロープを使ったようだ。

核心の曲滝。手前左側から巻けるが、右壁を登った

曲滝をリードするM橋氏

その後はナメの連続、スダレ状の滝と気持ちのいい渓相が続く。あまり深い釜の滝は無いので、水量が多くても恐怖心無く取り付いて登れるのが面白い。、天気も良いので全身に水しぶきを浴びながら快適に登った。

ゆっくり遡行して3時間半ほどで大常木林道が横断する終了点に到着。あとは林道から将監小屋へ続く登山道に出で三ノ瀬へ下り、駐車場には14時過ぎに到いた。

前週の滝川右岸の作業道がすごい悪道だったので、大常木林道の作業道もどんなものか・・・と少々心配したが、まるで高速道路のように良い道だった。そんな下山の楽さも竜喰谷が初心者向きと言われる所以だろう。

沢内ではナラタケ、シイタケ、ヌメリツバタケ、作業道脇ではハナイグチと、今秋初のキノコ収穫も楽しめた。

2段スダレ状滝をシャワークライムで登る

大常木林道が横断する井戸沢の終了点

三尾 ほか3名

埼玉側の出会いの丘に金曜日の夜泊まる。

何回も大雨や都合の為に延期になったきた計画だ。

水平道を使ってつり橋小屋跡まで入る。

昨年の事故の影響でよく踏まれている。

本流に降りた時は感じなかったが、

何回かの大雨で水流が多い、枝沢の所にテントを張ろうかと思ったが、

暗いのでその先にあるテント適地にテントを置く。

ブドウ沢の入口のゴルジュは通過できるところが、

まかなければならない程度の増水だったので、あっさりあきらめてテントに戻り、

早いがビバークの用意をした。たき火は朝まで燃えてとても快適なテントだった。

帰りは、又、水平道を使ってふれあいの丘に戻った。

東京は猛暑でも沢の中は寒かった。

by mio

ゴルジュ入口

奥多摩 日原川 倉沢谷本谷

2011年8月7日(日)

バス奥多摩駅発 8:35 入渓 9:15 終了 14:00 バス乗車30分前から豪雨

メンバー L:Lork Kei Rik Iku

暑い夏は沢に限る。それも登攀の沢よりも泳ぎ の沢がいい。

の沢がいい。

膝を痛めて山から遠ざかっていて何故かハーネスのサイズが合わなくなり買い換えたKeiが、沢に入りたいというので倉沢谷本谷に入ることにした。

倉沢谷は川乗谷出合の上流で日原川に流れ込む。遡行ルートとしては、下流部は水量豊かな倉沢谷本谷、上流部は一杯水を源頭とする左股の塩地谷と蕎麦粒山の山頂直下へ突き上げる右股の長尾谷から成っている。昨年、長尾谷を遡行し川乗林道を下ったが、ロープもお助けヒモも必要としないところだった。後日、訓練山行で倉沢谷本谷に入ったが雨が降り出し途中で打ち切った経過がある。

先行パーティ

今回のメンバーは、私を除きNACの会員。KeiとRikは私とNACの同期入会、Ikuは1年後輩というむかしの仲間内山行である。

奥多摩駅に集合、東日原行きのバスで約20分、倉沢バス停で降りたのは2パーティ。早速その場で装備を整え右岸の林道を進み、最初の切り通し手前の急斜面を下って入渓する。このアクセスの短さもこの沢の特徴だ。

切り通し沿いに下降したパーティが先行し、大人数でロープを出している。後続の私たちはシュリンゲをお助けヒモに使ったがロープ無しで遡行した。理由は、濡らして重くなったロープを背負いたくないからである。とはいえ、終始トップでシュリンゲを使って引き上げたりした私は、後で腕の筋肉痛が出た。

右に残置シュリンゲが見える

倉沢谷本谷の特徴の第一は、上流部と比べて水量が豊富なことであり、初級の沢であるが増水時にはレベルが上がる。第二は、滝は高くてもせいぜい3~5mであり、いわゆる登攀要素は少ない沢である。第三は、深い淵を持った滝が多く、首まで浸かるか泳ぐかして滝に取り付きよじ登ることになる。第四は、難しいところには残置のシュリンゲやハーケンがあり、慣れた者であれば巻くことなく水線どおしに遡行できることである。今回は深すぎて背の立たない淵が1カ所あり、泳ぎたくないので巻いたが、それ以外は全て直登した。

林道を塞ぐ土砂崩れ

右岸の高いところに林道が並行しているのでエスケープも容易であり、同じ奥多摩の水根沢とは趣を異にするが、ともに初心者の訓練にはうってつけの沢である。

終盤、トンネル状の水路が二つ付いた堰堤をくぐると右岸に大岩があり、沢の中にコンクリートの橋脚が残っている。左岸の奥に鍾乳洞があって昔は橋があったらしい。上流に本谷に架かる橋が見え、その先には15m魚留の滝があるが、雲行きが怪しくなってきたのでここで遡行を打ち切り簡単に林道へ上がることができた。

沢装備のまま林道を下るが、途中の切り通し部分を崩れた土砂が完全に塞いでいた。一人ずつ土砂の山を越える。バス停近くまできて着替えようとしたとたん、雨が落ちだし勢いが強くなる。私はここでの着替えを諦め、バスも沢靴のままで奥多摩駅まで行くはめとなった。

三岩山頂下の湿原窓明山ワタスゲ原田、三尾前夜は道の駅「番屋」で寝た、

三岩山頂下の湿原窓明山ワタスゲ原田、三尾前夜は道の駅「番屋」で寝た、

テントを出すのが面度なので車で寝たが暑苦しく蚊も入ってきて快適ではなかった。三岩岳の入山口、小豆温泉駐車場に車を止めてさっそく入山する、

先週山開だったので山開きののぼり旗が立っていた。隣の会津駒に比べれば少数しか登る人はいない。

沢から尾根に取り付き稜線で冬道と合流するまで水は各所にあり水筒に汲む必要はなかった。

急登りは苦しいので巨木を鑑賞してゆっくりと上った。

花

- 避難小屋

4時間で小屋に着き、昼寝をしてから山頂に向かい、会津駒までの稜線の偵察をしたがブッシュにあさりとあきらめた。

山頂にはアキアカネが乱舞していた。

アキアカネ群舞

袖沢に降りて御神楽沢に下るのはこの斜面を下らなければならないが、大変だと実感した。

雪の時期は小屋は埋まっているが、この避難小屋の前に水が流れているが、流れは小さく例年と比較して

水流が少ないらしい。

小屋に戻たら、後続の登山者が2組着ていた。

水戸市の食堂経営者家族3名、三多摩山スキークラブであった。

お米を2回炊いて、原田さんは2合半食べた,馬力もあるが燃費もそこそこだ。

翌日は窓明を通って出発点の小豆温泉に下った。

一日、早く下山したので離騒館に泊まってから帰った。

by mio

お世話なった道の駅窓明山までの稜線

2011年7月16日(土)前夜発~19日(火)

コースタイム

7/16 5:45 柏原新道入口 ~ 8:30 種池山荘 ~ 11:30 岩小屋沢岳 ~ 12:25 新越乗越山荘

7/17 4:00 小屋発 ~ 4:30 鳴沢岳 ~ 5:30 赤沢岳 ~ 7:30 スバリ岳 ~ 8:40 針ノ木岳 ~ 9:30 針ノ木峠 ~ 11:00 蓮華岳 ~ 13:30 北葛岳 ~ 14:15 七倉乗越 ~ 15:10 七倉岳 ~ 15:30 船窪小屋

7/18 6:10 小屋発 ~ 7:10 船窪岳 ~ 8:30 2459P ~ 11:00 不動岳 ~ 13:00 南沢岳 ~ 14:15 烏帽子岳分岐 ~ 14:40 烏帽子小屋

7/19 5:20 小屋発 ~ 7:30 ブナタテ尾根登山口 ~ 8:00 高瀬ダム

三連休に1日加え、柏原新道から入ってブナタテ尾根を下る後立山南部を縦走した。これで、剱岳と白馬三山を結ぶ黒部周回の単独縦走が完了となった。

「炎熱の東京を脱出して2千mの稜線で涼しさを」と思って行ったが、稜線上も炎熱で熱中症寸前の状態だった。下山日は、台風の影響で雨の中だったが、かえってホッとした。

一日目 夜行バスで扇沢に着き少し戻って柏原新道に入る。最初の1時間で高度500m、これは明らかに飛ばしすぎで、このことが後々まで響くこととなる。ヒーヒー言いながら種池山荘に着き日陰で大休止。以降は、撮影モードに切替えてゆったりと行く。このあたりまでの黄色いスミレは、オオバキスミレです。

岩小屋沢岳あたりで、信州側 からガスが上がり始める。このあたりの雪田周りの黄色いスミレは、キバナノコマノツメです。

新越乗越山荘に着いて、とりあえずビール。

二日目は長丁場なので、朝昼とも弁当にして4時前に小屋を出る。鳴沢岳で日の出を迎える。剱岳と立山三山の上部に朝陽が当たり美しい。360度の眺望で、今日越えていく針ノ木峠と雪渓が見える。赤沢岳では間近に針ノ木岳、右下に黒部湖が見える。

スバリ岳の手前あたりからコマクサが目につき始める。しかし、行き交う登山者の大半は花などに目もくれず黙々と歩いている。疲れて余裕がないのかも知れないが、余裕は大切です。そもそも、余裕があるのから山に来ているのに、仕事モードで歩くのはもったいないです。

針ノ木岳はスバリ岳から1時間ちょっとで着いた。黒部湖を挟んで、カールが特徴的な薬師岳がよく見える。左に目を転じると遠くに槍の穂先がみえる。これから行く蓮華岳は、東の方向にどっしりした山体を見せている。このあたりからの黄色いスミレはクモマスミレで、コマクサと同じく砂礫地に生育する。これで3種類の黄色いスミレに出会ったが、高度や生育環境で棲み分けている。

針ノ木峠に着き、小屋のそばで休むが日陰がない。僅かな日陰の石段に座って水分補給。この日は1日で2ℓの水を飲み、変な記録更新となった。

蓮華岳は、ゆったりとした登りなので、花の写真を撮りながらいつの間にか頂上に着いていた。ここまでまあまあのペースで来たので安心していたが、この先が大変だった。北葛岳への手前は523mの「蓮華の大下り」となり、コルへ降りる直前はヤセ尾根の岩稜で鎖場が出てくる。個人的には泥や砂礫の道より岩場が好きなので、ほとんど鎖のお世話にもならず下るが、疲れがピークを迎える。もっぱら気を紛らすために、花の写真を撮る?

草木がそよいでいるとこを探し、風に当たって休憩する。人が来ないところでは、裸踊りの要領でTシャツをたくし上げ、風の来る方向に向けてシャツと体の両方を冷やす。これ、最高でした。

コルから北葛岳に登り返し、下って七倉乗越を経て七倉岳となる。岩場のヤセ尾根、アップダウンも多い。七倉岳の登りに1時間近くもかかってしまった。しかし、現金なもので、小屋が近づくに従いペースを取り戻す。「ビール」という暗示が効いたらしい。そしてようやく船窪小屋着。

三日目は烏帽子小屋までなので、ゆっくりの出発とする。とは言っても、ゆっくりと寝られたわけではない。朝3時頃から、私の枕元で一人がヘッドランプをつけて鈴を鳴らしながら長々とパッキングを始めた。文句を言うと、「早立ちなので・・」と理由にならない言い訳。小屋泊で早立ちならば、前夜に終わらせておくのが常識です。

小屋を6時過ぎに出発。しばらく下ると左手に白い沢が広がる。花崗岩か風化したマサと呼ばれる砂の沢である。高瀬ダムのダム湖へ落ち込む不動沢と濁沢はマサの沢であり、今日のコースはこの二つの沢による浸食の縁を歩くのである。

下りきったところが船窪乗越で、左に針ノ木谷から黒部湖への道を分ける。地形図ではどこが頂上か明記されていない船窪岳だが道標はあった。このあたり、ベニバナイチヤクソウやテガタチドリが群落をなしている。丸太を結わえた危なっかしい桟道がかかるヤセ尾根を通って下りきると2593ピークへの登りとなる。山腹の岩場にロープがあり、その両側は一面ニッコウキスゲである。

今日は雲が多く陽射しが強くないので助かる。また、登山道が崖の縁につけられているので風通しが良い。しかし、浸食が進んでいるせいかマサのザレ場などかなりヤバイところもある。

いくつかのアップダウンを繰り返して着いた不動岳の広い頂上部はマサに覆われていて、コマクサのお花畑といった雰囲気。下りは大きく右に折れているが、コマクサを踏まないように気をつける。

下りきった南沢乗越で、キヌガサソウとシラネアオイに元気づけられて南沢岳へ向かう。頂上直下はちょっとヤバイところもあったが、力を振り絞ってたどり着く。頂上には道標はなく、不動岳と同じくマサのコマクサ畑です。

三角点のところでザックを下ろし、一服つけてしばらくボーとしていた。至福の時です。

地形図には、山頂を巻くルートが記載されていますが見当たりませんでした。また、頂上部を縦断してから下るようになっていますが、南峰方向は崩壊が激しく立ち入り禁止となっていて、途中から左へ折れて下る新しい道?が拓かれていました。

この先が四十八池です。未だ雪が残っていましたが、池の周りには、ミネズオウとチングルマの絨毯や、サンカヨウが咲いています。残念ながら、写真を撮るには、一度パラッときたくらい空模様が怪しくガスっていました。もう一度来てみたいところです。

烏帽子岳は前に登っているので今回はパスして小屋に向かう。小屋へ着く手前で、雷鳥が一匹登山道に出てきて砂浴びを始めた。少し待ってあげる余裕は未だある。

小屋に着くと同時に雨が降り出す。今日はビールではなくポン酒にする。

最終日 5時20分に小屋を出て7時半に登山口に着き、トンネルを抜けて高瀬ダムに。タクシー相乗りを約束した4人がそれほど離れることなく下山できた。ダムの公衆便所で濡れタオルで体を拭く。やがてタクシーが来て、帰途についた。

コマクサ

雲海に浮かぶ朝陽の剱岳

クモマスミレ

オオバキスミレ

キバナノコマノツメ

シラネアオイ

テガタチドリ

キヌガサソウ

ロープの登山道 両脇はニッコウキスゲ

ヤセ尾根の危うい桟道

烏帽子岳と四十八池

登山道で砂浴びするライチョウ

2011年7月8日(金)~12日(火)

ツアーに参加してカムチャッカの花を見てきました。ロシア領のカムチャッカは千島列島を北上すると突き当たるユーラシア大陸東端の半島で、火山の半島である。渡航にはビザが必要で、通常はハバロフスク経由で行くが、今回は直行便で州都ペトロパブロフスクへ行き、ホテルに4泊して周辺の花巡りである。

ペトロパブロフスクはアバチャ湾に面し、周辺に低湿地が広がり、背後にアバチャ山(2,741m)やコリャーク山(3,456m)がそびえている。いずれも火山特有の円錐形で美しい山である。

日本では2,000~3,000m級の高地か北海道でしか見られない高山植物が、標高900mあたりで見ることができ、日本で稀少化しているものも見ることができる。総じて、北海道の高地や道東と分布が重なっているが、近縁種であったり日本国内では見られないものもある。

今回はフラワーウォッチングのツアーに参加したが、登山のツアーもあるようだ。火山なので単独峰が多く、雪渓が多く残る富士山に麓から登ることを想像してしまう。

世界自然遺産に指定されたとはいえインフラ整備は未だ未だで、いわゆる観光地化はしていない。これは山屋としては喜ばしいことであるが、人によって判断が分かれるところである。

アプローチは6輪駆動車による完全なオフロード走行で、河原や雪渓の上を揺られながら行く。また、蚊が多いのでその備えは必須です。私は持参の沢用防虫ネットのお世話になりました。

到着の翌日9日、花紀行1日目はビリューウチンスキー山の麓へ。峠で6輪駆動車を降りると周りには雪渓が残っていて、キバナシャクナゲの大きな群落が目に付く。いわゆる雪田植物が多く、ほかに北海道では稀少化しているエゾノゴゼンタチバナ、国内にはないペイントブラシなどを見る。帰りは、温泉プールでくつろぐ。もちろん水着着用です。

花紀行2日間は、アバチャ山の麓へ。ダートの道から融雪時の河原に入り、雪渓上を進んで標高800m付近のベースキャンプで6輪駆動車を降りる。ガスっていたが、晴れていればアバチャ山頂が間近に見えるところである。

火山性の礫地の斜面にお花畑が広がっており、ウルップソウ・キバナノアツモリソウ・トチナイソウ・チョウノスケソウなどが見られる。人なつこいジリスがいて、マスコット扱いされていた。

帰途、市内のスーパーマーケットとフリーマーケットに寄る。フリーマーケットではスモークサーモンやオヒョウのスモークが並んでいる。カナダ製と違って香辛料は使っていないが、塩味が強い。また、イクラも残念ながら醤油味ではなく塩味である。

花紀行3日目はオプションで、午前中の川下りに続き草地や湿地帯の湖のあるヴァチカゼツ高原へ。着いたところは標高500mくらいで、最初の沼の周りには湿原でおなじみの高山植物が咲いている。灌木のコースを行くと草原に出たが、そこはウルップソウの大群落だった。この標高でと驚く。

ほかにも、私の育った道東ではおなじみのオオバナノエンレイソウが咲いており、足下には美味しそうなギョウジャニンニクが。

現地受入体制は、常時通訳兼ガイドと植物ガイドが付いていて,不自由を感じることはなかった。

カリャーキ山 3,456m

アバチャ山 2,741m

6輪駆動車

エゾノゴゼンタチバナ

キバナシャクナゲの群落

ペイントブラシの仲間

チョウノスケソウ

キバナノアツモリソウ

ウルップソウ

ひょうきん者のジリス

ヴァチカジツ高原の沼

ウルップソウの群落

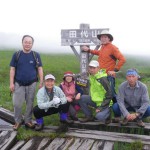

参加者:野中、矢嶋、橋本、原田、伊藤、倉地、三尾

登山口:8:00—山頂9:30—登山口11:00—離騒館11:40

梅雨前線が停滞して、雨だろうと思ったが離騒館の予約をしているので予定どうりに出発して

前夜に会津高原駅にてビバークした。

2時に就寝したが2時30分に「尾瀬号」が来るので駅員が来て起こされてしまう。

雨も降ってきて難民状態であった。

今晩泊まる湯の花温泉の離騒館に入って睡眠不足を補うために仮眠し

9時に出ようとしたら大雨になってきたので中止して木賊温泉や周囲の温泉の巡りに変更した。

翌日は曇りで大雨注意報が出ているが降っていないので出発、

登山口には尾瀬国立公園に入ったので環境庁?の係員が保護の注意をしていた。

マラソンランナー3名が1時間で山頂湿原まで駆け上がっていた。

今年は雪が多かったからか花が美しい。オサバクサは避難小屋の裏で見ることができるようだが見逃してしまった。

それでも整備された高層湿原をゆっくり花を楽しんでめぐることができた。

by mio

小田代で

高層湿原を行く

トラックデータ 一般道です

山頂で記念写真