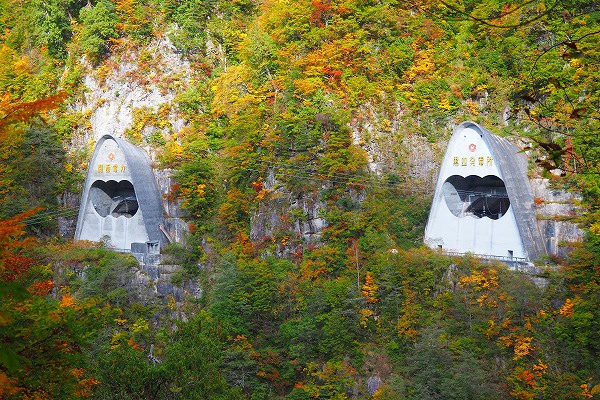

恒例の谷川岳山スキー。悪天候やメンバーの車横転ハプニングなどで中止が続き、数年越しに実現したのが去年。今年は9人が集まった。

■山行期間

2016年3月13日(日)

■コースタイム

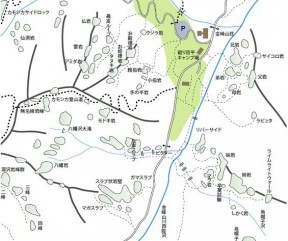

天神平スキー場トップ(9:00)→熊穴沢避難小屋(10:15)→肩の小屋(12:15、12:30)→トマの耳(12:40、13:10)→肩の小屋(13:15)→熊穴沢避難小屋(14:10)→熊穴沢滑降(14:20)→西黒沢出合(14:50)→田尻沢コース(15:15)→国道(15:20)

トマの耳からオキの耳 |

山々はガスに覆われロープウェイからの眺望はない。ロープウェイからはこれから滑りこむ予定の西黒沢下部が遠望できるが、遠目でもわかるぐらい沢が露出していた。2週間前に下見に来たNリーダー曰く露出度はさらに増しているよう。天候も相まってメンバーのテンションは下がり気味。まずはいけるところまでいって、途中情報収集しながら熊穴沢の滑り込みを判断しようということになった。

ロープウェイのあとは350円を払ってスキー場のリフトに乗った。ゲレンデトップからの眺望はない。ゲレンデ外に出る際は一旦スキーを外すのがルール。一般スキーヤーと区別するためだ。一瞬晴れたガスの先に現れた稜線にはいくつかのテントと雪洞があった。天神尾根のスタートは下りだった。樹林の中を滑り降りた。最初のコルでシール装着。その間もアイゼンを装着した登山パーティが次から次へと続く。ボーダーのパーティも降りてきた。赤布の立つ尾根をシール登高。相変わらずのガスの中を黙々と登っていった。結構な急登である。しばらく行くと渋滞が始まった。岩場の斜面に皆が難儀していた。われわれも板をザックに固定し残置ロープを頼りに慎重に下りていった。下山のパーティ数名が長い時間待機していた。そして間もなく熊穴沢避難小屋のコルに着いた。

ここから天神尾根 |

テント |

雪洞 |

シール装着 |

熊穴沢避難小屋 |

|

|

|

|

|

そこでは多くの登山者が休んでいた。右側にはノートラックの熊穴沢の斜面がのぞいていた。ロープウェイから見えた、滝が露出した西黒沢の状態が気にかかる。Nリーダーもこの時点では熊穴沢滑降の判断がつかない様子だった。とりあえずいけるところまでいこうということでトマの耳を目指すことで出発。

スキー板はザックにつけたままだ。ガスでよく見えないがすぐ先はかなりの急登。新調した軽量アイゼンを装着して歩き始めた。支度していると別パーティの一人がシールで登っていった。それをシール大好きN姉さまが見逃すはずがない。「あの人シールで行ったよね、シールで」と言いながらシールを着けはじめた。シールで登り始めたその人が早々に板を脱いだのも知らずに、N姉さまはアイゼン隊のわれわれを横目に急斜面を力強く練り歩いていった。私の上を横切ったN姉さまがキックターンで七転八倒している横をスキーを脱いだ例の御仁が超軽快に登っていった。「ウッソー。はずしたのー(怒!)」さすがのお姉さまも無謀さに気づいたご様子。死にそうな気分だったそうです。

急坂の登り |

アイゼン登高 |

まだまだ尾根は続いた。ボーダーのパーティが下りてきた。ボードはザックにつけたままだ。聞くと頂上付近は視界が効かず降りてきたらしい。ただ熊穴沢には入る、とガイドらしき人が話していた。 少し行くと今度はスキーを背負った3人パーティが下りてきた。やはりガスで視界がなく滑走は危険と判断したらしい。こちらもガイドツアーらしく大事を取ったと思われる。無念そうにおりていった。

いよいよ先行きが怪しくなってきた。滑降は断念か・・・。こうなったらピークハントに切り替えるしかない。相変わらずのガスの中を黙々とブーツ登高を続けた。西黒尾根ルートとの分岐を過ぎるとガスが一瞬晴れて大斜面を2人のスキーヤーが滑っていくのが見えた。それもつかの間、すぐにガスで真っ白になった。さらに登っていくと左側に黒いシルエットが浮かんだ。ようやく肩の小屋に着いたようだ。

ガスで視界なし |

|

肩の小屋の陰では大勢の登山者が休んでいた。メンバーが続々と到着した。トマの耳はすぐそこのはずだがガスでまったく拝めない。先鋒のS君が空身で登っていくと数分でトランシーバーから「トマの耳につきました~」との連絡が。山頂はすぐそこだ。

肩の小屋 |

|

肩の小屋という大きな目標物があるため、せめてトマの耳からここまで滑降しようと我々はスキーで登ることに。これが唯一の滑降になるかもしれない。 トマの耳まではすぐだった。十数人の登山者が眺望のない頂上で登頂を祝っていた。吹き抜ける風もさすがに冷たく手が凍えた。せめて頂上で集合写真を撮ろうと準備していると大きな歓声が上がった。北側のガスが晴れて一気に視界が開けたのだ。すぐ先にオキの耳がはっきりと姿を現した。その山頂にいる登山者も確認できた。オキの耳に続く稜線の雪庇の上を一人の登山者が歩いている。なんという幸運だろう。我々が登った瞬間からガスが晴れたのだ。初春の谷川の山が峰々をつなぐ雄大な光景を夢中でカメラに収めた。

トマの耳からはガリガリの斜面を肩の小屋まで滑った。そのころ周辺の雲は消え西黒沢源頭の大斜面も姿を見せていた。そこは我々のために幕を開けた劇場のようだった。大雪原に全員がシュプールを描いた。アイスバーンに積もった新雪に気持ちよくターンを刻んだ。山の神様はわれわれのために劇場を解放してくれたらしい。歓声とともに全員が滑りおりたと思ったがFさんが下りてこない。そのころガスがかかり視界がなくなった。ガスの向こうからFさんの声だけが聞こえてきた。「ビンディングの調子が悪くて」金具の不具合で板がすぐ外れてしまうらしい。難儀しながら遅れておりてきた。

トマの耳から肩の小屋へ |

西黒沢源頭 |

ガイド本では尾根は右側を滑りおりるとあるが、貧雪でブッシュが多くラインが取れない。ガスで覆われた稜線を斜滑降で戻った。いやはやヤセ尾根の滑降は疲れる。いくつかの急坂を降りると徐々にガスが晴れてきた。熊穴沢のコルもはっきり見えた。登りにN姉さまが難儀した急斜面を小回りで軽快に滑ると熊穴沢の避難小屋に戻った。

天神尾根の下降 |

|

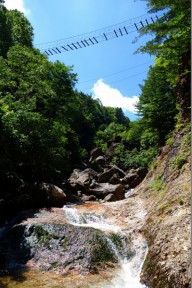

熊穴沢にはいくつかのトラックが刻まれていた。先ほどのボーダーパーティのものだろう。例の露出した滝が気にはなるが、先行パーティがおりたこともありNリーダーから決行の判断が下された。 左側の急峻な斜面には例年多数のデブリが見られるため、右側の樹林帯の尾根を攻めた。滑り出しはかなりの急斜面だったが昨夜降ったと思われる新雪のおかげで気持ちよくターンできた。沢筋を避けて右方向へトラバースしながら尾根を見つけてはシュプールを描いた。西黒沢に出合う最後の斜面は沢の中を小回りで一気に滑った。いやー爽快!!こうして熊穴沢を大いに堪能させていただいた。

Fさん |

Cさん |

N姉さま |

Fくん |

沢を滑るSくん |

尾根から尾根へ |

西黒沢出合 |

|

|

|

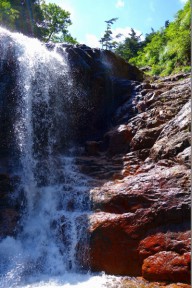

西黒沢を合わせてからは沢の緩斜面をのんびり降りていった。雄大な谷川をバックにした滑降はなかなか絵になった。次第に沢が割れてきた。ところどころ清冽な流れがのぞいている。落ちないように慎重にラインをとる。しばらく進むと例の滝が現れた。ヤブが邪魔したが板を外してなんとか降りることができた。ここは杞憂だったようだ。思い切って滑りこんで正解だった。その先は雪が切れて沢を渡渉しながら下り、まもなくゲレンデボーダーが次々に滑りおりてくる田尻沢下山コースに出た。 ピークハンターもスキーヤーも大自然を堪能した大満足の1日となった。来年も楽しみだ。

谷川岳をバックに |

西黒沢 |

露出した滝 |

雪はここまで |

渡渉 |

楽しい一日でした! |

|

|