剱岳 点の記 2018年9月

|

新田次郎の「劒岳 点の記」は、1907年7月(明治40年)、参謀本部陸地測量部の測量官・柴崎芳太郎が様々な困難と戦いながら未踏峰とされてきた剱岳の測量のために登頂を決行する実話に基づく小説。その任務は日本地図最後の空白地帯を埋めるという重要かつ困難を極めたものだったという。陸軍の測量隊をもってしても長らく未踏の頂として最後まで残された剱岳。そこには先人達が何度も挑んだに違いないが、その険しさからことごとく拒まれたこと、そして「登れない山、登ってはならない山」という山岳宗教上の迷信も加わり、人々の畏怖の念が高じた結果、未踏峰として残されたものと考えられる。それほどまでに人を寄せ付けなかった剱岳。長くあこがれていた山にこの夏挑戦してきた。

剱岳への一般ルートは2つ。室堂から剱御前を越え剣沢を下ってアプローチする「別山尾根ルート」、もう一つは馬場島から標高差2200mを延々と登る「早月尾根ルート」だ。今回は百名山の一般ルートでは最も危険度が高いといわれている「別山尾根ルート」に挑戦。このルートはなんといってもカニのタテバイ・ヨコバイが有名。測量隊率いる柴崎芳太郎もカニのヨコバイと思われる岩壁のアタックを試みるも断念した様子が「劒岳 点の記」にも描かれている。多くの山行記録にもこれらの難所が「怖い」ところとして書かれているがどんなところなのか。怖いもの見たさも手伝ってこのルートで頂を目指すことにした。

今回の山行では、剱のスリルと絶景を可能な限りカメラに収めてきたつもりだ。その光景を写真でお伝えできれば幸いだ。

休暇を取った週のど真ん中に超大型台風が列島直撃の予報。嵐の前の静けさか、台風が襲う前の二日間が勝負となった。ちなみに今でこそインターネットで正確な天気予報が把握できるようになったが、柴崎芳太郎が測量していた明治時代には不可能だった。トランジスターラジオが発明されるのも昭和に入ってから。小説には気圧計の変化から天気を読み取り、その差が山岳会より先に登頂できた要因だったことが描かれている。

1日目の朝、扇沢に向かった。今夜は剱澤小屋に前泊なのでそれほど急ぐ必要はない。トロリーバスは観光客ばかりで登山者の姿はない。観光放水中の黒部ダムを通りケーブルカー、ロープウェイと乗り継いで室堂へ着いたのは11:00過ぎ。

観光放流中 |

|

室堂からは雷鳥沢キャンプ場まで下り、雷鳥沢の登山道にとりついた。お約束のライチョウ親子にも遭遇。登りの途中からは剱岳で有名なガイドと一緒になった。この方とは道中の要所要所でご一緒することに。雷鳥沢を詰め上がり剱御前小屋がある別山乗越まできた。

|

雷鳥沢を詰める |

ライチョウ |

|

剱御前小屋に到着 |

剱岳を正面に剣沢をくだる |

剣沢診療所 |

もうすぐ剱澤小屋 |

剱澤小屋 |

有名なカニのヨコバイの第一歩は”右足から”と書かれていた。

小屋の前の景色 |

小屋前から剱岳を望む |

小屋前から剱岳を望む |

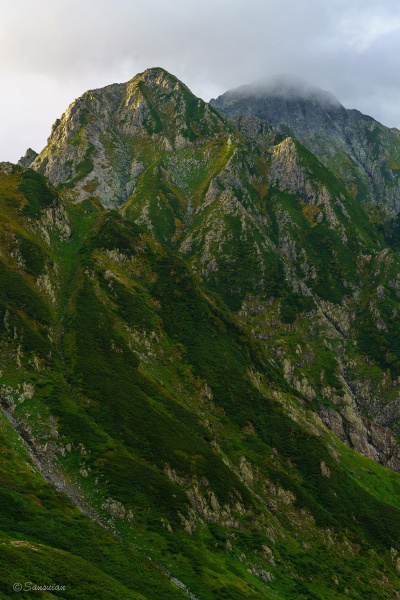

剱の雄姿 夕陽を浴びる前剱と雲がかかる剱岳 |

揚げたてトンカツ |

<小屋情報:備忘メモ>

・1泊2食 10,000円、1泊夕食付 9,000円、1泊朝食付 8,000円、素泊まり 7,000円

・2段ベッド 畳敷き、布団付

・シャワー付き 1時間ごとの男女交代制、石鹸・シャンプーは自粛

・お湯はポットでふんだんに用意されている

・缶ビール、缶チューハイ、お酒、ペットボトル飲料等販売あり ノンアルコールビールはなし

・特製「剱人」Tシャツ(ノースフェース製)5,000円 S、Mサイズは品切れ

・水洗トイレ 紙は別箱へ

・お弁当は、しゃけ、ミートボール、漬物付 1,000円

・乾燥室あり

・消灯は21:00

・コンセントは各部屋2口

・朝食は5:00~

剣岳といえば、カニのタテバイ、カニのヨコバイの渋滞が有名。ハイシーズンだと1時間待ちもあるとか。テーブルをご一緒した女性によると、剱岳は2回目で前回も同じ時期にきて4:30に出発しタテバイ、ヨコバイとも渋滞しなかったらしく、今回は明るくなる5:00頃出るとのこと。われわれも従うことにした。

夜中に目が覚めて外に出ると多くの星が輝いていた。剱のシルエットに降り注ぐ星空を長時間露出で狙ってみた。

星空 高感度撮影 |

星空と剱岳 明かりは剣山荘 |

2日目。4時起床。向かいに横たわる黒い岩山のあちこちにヘッドランプが登っていくのが見える。夜明け前から剱岳登頂に出発しているのだ。先頭の人は前剣の中腹まで進んでいた。われわれはゆっくり支度して5:00少し前に剱澤小屋を出発した。一旦小屋の裏に回って剱沢を横断し剣山荘を目指した。沢を横切るころ東方が輝いてきた。みるみるうちに雲がピンク色に染まった。雪渓を残す剱沢とどっしり構える剱岳が朝色に照らされてきた。この一瞬をとらえた。

夜明け前の劔岳 すでに前剱の頂上に達しようとする人がいた |

黎明 八つ峰から剱岳のシルエット |

夜明け前の出発 |

黎明剱岳 |

剣山荘を出発 |

鎖場 問題ない |

立ちはだかる前剱 本峰はこの陰に隠れている |

一服剱から前剱 これを登る |

前剱のガレ場 |

別山、剱沢をバックに前剱を登る |

絶景を登る登山者 |

前剱のガレ場の詰め |

前剱頂上 富山湾が見える |

剱岳がすぐそこ 左下が恐怖の足場の橋 |

ここから一方通行 |

恐怖の橋を渡る |

頂上に手が届きそう この先にカニのタテバイがある |

下山中の女性 ここを過ぎれば核心部終了 |

平蔵の頭はクライミング |

平蔵の頭は一旦登って下ります |

カニのタテバイ全容 |

カニのタテバイに取り付く |

カニのタテバイ 完全にクライミング |

カニのタテバイの詰めは絶壁のトラバース |

カニのタテバイの上も岩場 |

カニのヨコバイの真横 |

カニのヨコバイ 最初の一歩 |

かなりの高度感 |

最後の詰め |

早月尾根分岐 |

早月尾根 尾根上に早月小屋が見える 早月川が富山湾に注ぐ |

頂上の祠が見えてきた |

頂上の祠 富山湾が一望できた |

??? |

「あ!ガイドの●●さんですよね!」

「はい」

「いやー、ビデオで何度も見てます。うれいいなー、こんなところでお会いできるとは」

一人の登山者が声をかけると頂上は一時大騒ぎになった。

このガイドさんとは2日目の夕食でとなりになり、剱にまつわるいろんな話を教えていただいた。写真も達人でカレンダーやポストカードも販売されている。

頂上からは雲は多いものの360度見渡すことができた。三角点も確認し少しばかり『劒岳 点の記』の心境。柴崎測量隊の登頂ルートは長次郎谷だった。あまりの険しさで三等三角点の石標を荷揚げできなかったため四等三角点を築いた。のちにこの三等三角点はヘリで運んだそうである。

八つ峰と鹿島槍 |

点の記 三等三角点 |

白馬岳方面を望む |

「右足からだよ」

カミさんから指摘が。あれほど右足からと言い聞かせていたのに左足をおろしていた。あわててやり直して右足を岩棚に掛けた。なぜ右足かというと、2歩目が左側だから。単純。左足から行くと足を置き換えなければなりません、、、この余計な動作が事故のもとです。それにしてもかなりの高度感。無心に鎖を伝って横に這っていった。まさにカニのヨコバイだ。無事に通過。タテバイよりこっちの方が怖いかな?

いよいよカニのヨコバイ |

足元はこんな感じ 矢印の下に第一歩を置きます |

下を見られません |

こちらも名物のハシゴ |

|

平蔵のコルにある小屋 今はトイレのための囲い |

カニのタテバイ・ヨコバイ全景 |

平蔵の頭の下山を登る? |

剱岳を後にする |

ケルンがある広場 |

剱岳を振り返る |

これから前剱をくだる |

前剱の下山 |

前剱を振り返る |

手前に剣山荘、奥に剣澤小屋 ミニチュアのよう |

リンドウ |

剣澤小屋までもう直ぐだ。その前に鉄板構図を狙いに剣沢におりてみた。まだ雪渓が残りその先にさっき頂きを踏んだ剱岳がその雄姿を見せていた。この光景、この達成感。やはり剱は日本屈指の山である。

雪渓残る剱沢と剱岳 |

雪渓と剱岳 |

雪渓残る剱沢と剱岳 |

夕食前、斜光を浴びた剱岳が圧巻で迫っていた。これほど見飽きない山もないだろう。

斜光の剱岳 |

小屋の前から |

朝焼けの剱岳 |

朝焼けの剱岳 |

朝焼けの剱岳 |

雷鳥沢の下り |

大日岳と富山湾 |

剱岳、記憶に残る山です。