野沢温泉スキー場企画はゲレンデ練習と七ケ巻への山スキーの二本立てで実施しました。参加者はウルスカ5名、TYG9、1名の計6名。2日間は天気に恵まれてゲレンデ、山スキーを十分楽しめましたが最終日は大型低気圧の通過でほとんどの高速道路の通行止めで下道走りと渋滞で長い道乗りとなりました。

1日目(1/12)野沢温泉スキー場のツリーラン、非圧雪、急斜面と山スキーヤーの大好きな斜面を効率良く周り、午前中でほぼ制覇し、午後は少しペースダウンしたが一日中滑り、もうお腹一杯。これで山でも一日中滑る術を習得出来たことでしょう。

2日目(1/13)野沢~七ケ巻のルートは尾根上を方向を変えながら行くルートでルートファインディング初心者には良い勉強になるところです。前日に同定表の作り方を説明し、ウエイポイントを記した地図でルートの確認をしました。当日は地図読みが弱いHさんと新人のTさんを先頭でルートファインディングの実体験をしてもらいました。地形から地図上のどこにいるか。コンパスの使いかたが身に付いたことでしょう。山はブナの樹林帯を行く気持ちのいいところでしたが気温が高く900mからしたは水分を含んだ重たい雪で全然滑れず、はじめ標高差100mぐらいしか滑りが楽しめないのが残念でした。

灯籠木峠9:10~水尾山10:08~林道横断地点(腕木型信号)11:20~760m(休憩)12:00~旧スキー場跡13:00~七ケ巻バス停13:27

3日目(1/14)明け方からの雪は昨日のトレースは消しきれず、隠れコブのあるコンディションでしたそれでも8:30から滑り午前中一杯滑り、今回の企画は皆楽しんで終わりましたが帰りの高速道路通行止でえらい目に会いました。

ブナ林をいく山スキー

ここ降りていいのかな?

雪が重たく曲りません

バスが出た後の到着。

滑り終わって大満足

ウルスカ雪崩講習の翌日はかぐらスキー場でプチBCスキーで遊んで来ました。会長秘蔵?の斜面でパウダーを満喫。みんなのパフォーマンス見れたし、私はテレマーク修業の成果がパウダーで活かすことが出来て、いいBCスキーでした。

スキーシーズンに入りました。会員の皆さん、今シーズンも企画盛り沢山で行きましょうね。

立山初滑りは雪に恵まれ、くるぶしパウダーを味わえ、ウルスカ6名と雷鳥荘で会ったTYG9関係の4名とも合流し、盛り上がってのシーズンインでした。最近は予約を取るのが大変で5月に予約をしてくれたMさんに感謝です。

1日目:午後から滑りに出たがガスが出てきた為、中止にしてビーコン練習に切替え、早めに宿に引き上げビールのおやつタイムに突入。

2日目:TYG9関係の4名と行動を共に出発。雷鳥荘~雷鳥沢~剣沢(西側稜線から2本滑る)~雷鳥沢の東側尾根を滑降~登り返し80m~滑降~雷鳥荘。計5本の滑り

3日目:雷鳥荘~山崎カール~室堂 早めの行動がよかったのか荒らされていない斜面を滑ることができてラッキーでした。最終日は天気、雪も良くいい感じで終えることができました。

シーズンインはテンション高いよ

山崎カールだよー

ガツガツ滑った3日間でした。

秩父の石灰岩の山の近くの二つの峠を越える山サイに行って来ました。ロードの走り、担ぎ、山道下りと山岳サイクリングの要素が程よくミックスされMTBを使っているなぁと感じさせてくれました。この地域は石灰石の産地ということもあり採堀場のトロッコ脇を通ったり、山の中に廃屋が有ったり、下山はダムに出たりと風景の変化があるルートでした。本日の行程35km

アプローチは石灰岩の山を目指します

ひとつめの峠からスター

下って次の峠を目指します

二つ目の峠は採石場の横を登って行きます(後ろは運搬用用のレール)

狭い山道は慎重に走ります

ダムに着いてツーリングは終わり

11月4日(日)労山 渋谷地区連盟交流ハイキングを「こまくさ山の会」と「ウルスカディ」とで実施しました。鳩の巣駅前のあるひなびた登山道のある城山に登り奥多摩駅に行くルートで地図読みの勉強をしながらのハイキングです。まだ「道が有るから正しく歩いている」と言う情けない会員がいるのでしっかりと勉強してもらいたいですね。始めにコンパスの使い方を再確認してからまだ使い方が染み付いていないSさんが先頭でHさんが補佐?しながら歩いてもらいました。ポイントごとに方向、地形を確認して地図読みが分かって来たようでした。成果は山スキーのときに見せて貰いましょう。奥多摩に着き、河原で懇談会。ビールとこまくさ山の会が用意してくださった、焼きそば、おでんでハイキングの疲れを癒やし、秋の一日を過ごしました。

鳩の巣10:10→城山11:40→奥多摩霊園(登山道出口)→奥多摩13:40 14:30解散

城山山頂

コンパスはこう当てて・・・(会長の指導入ります)

11月頃になると落葉が始まり森に光が入り明るい山道となり、山サイには良いシーズンとなる。今回は埼玉の山で初めて走る所。山頂近くまで舗装路が通っており担ぎが少なくて山頂まで行ける。山頂からの7kmの尾根道は広く、小ピークが少なくて乗車率が良くてしかもゴールには温泉待っているオプション付き。秋晴れの中、下山後の温泉を楽しみに山サイを楽しんで来ました。

ここからスタート。右の山を走ります。

山頂です

広い走りやすい山道

ここは気持ち良く走れました

山なので細い所も走ります

会山行の黒部下ノ廊下はIさんが欠席でSさんと行って来ました。黒部峡谷鉄道ケヤキ平~阿曽原温泉~黒部ダムをつなぐ道は旧日電歩道都と言い、日本電力が水力発電所建設の 為に作った道で幅1m程で谷から900m ぐらいの高さに在り高度感のあるところです。天気に恵れ明るい日差しで紅葉の色が冴え2日間とも素晴らしい紅葉を楽しみながら歩くことができました。天場である阿曽原温泉の露天風呂は満天の星空の下でのんびりと浸かり、とーても気持ち良かったです。今回、報告すべきことにSさんの食当能力です。霜降り肉のすき焼きを用意してくれたことも感動でしたが、野菜の下処理、割り下を作って持ってくるなど準備もすばらしく、いつも食当をしている私はもう大喜びでした。紅葉、温泉、すき焼きと大満足の山行でした。

10/19(金)夜行バス22:30発

10/20(土)富山5:30着~富山地方鉄道・宇奈月~黒部峡谷鉄道・ケヤキ平~15:10

10/21(日)阿曽原温泉5:30発~十字峡8:15~別山谷9:45~内蔵助谷12:00~黒部ダム13:10

期待をもって山旅の始まり

高い所を歩くので景色はいい

崖を削って作ったんですね

桟道

白竜峡。狭くて低い道が続きます。

山は色付いていました。

林道ツーリングを楽しみに入笠山に行って来ました。岡谷~富士見パノラマ(ゴンドラ利用)~入笠山(登山)~芝平峠~町道高嶺線(ダート11.6km)~高遠~伊那(輪行)~岡谷の79.2kmで前半、後半は高低差の少ないのんびりツーリングを楽しめ、中半は下りメインのダート走りが楽しめるルートです。入笠山の紅葉はまだ早かったが山頂からは南アルプス、北アルプス、八ヶ岳、富士山を見え、なかなかの展望です。目的の町道高嶺線はフラットなダートで走りやすく距離があるので走りを満喫できます。高遠、伊那に出られるので、そば、ソースカツ丼、ローメンの南信州の食べ物が待っているのもこのルートの良いところです。

朝、諏訪湖から出発

入笠山までのパノラマロード

木漏れ日がキラキラが気持ちいい

後ろは入笠山いっぱい走れますよ

高遠そばは味噌で食べるのだ

今回の山行は曇空と雨と予想外のことも在りイマイチな山行であった。関温泉から神奈山経由で黒沢池に行き、高谷池で幕営し、火打山、妙高山と登る計画を立てた。山は見事に紅葉していたが曇空と雨のため光輝く紅葉は見ることができなかったが綺麗な紅葉に満足。早めに高谷池に着きテントを張り火打山に行く予定で、昼着きしたが天場は満杯で足の踏み場も無い程の過密状態。連休おそるべし。急いで黒沢池ヒュッテに戻り天場を確保しホッとする。ワンポールテントは軽い(0.72kg)が5人用のため面積を取り、張る場所が限定されてしまうことに気づいた。早い者勝ちの天場ではサイズはハンデとなるがワンポールテントの軽さと広さは十分使える。

晩から小雨が朝まで残り、山が雲に覆われてしまったので妙高山は登らず、下山を決める。時々雨に降られながら外輪山の中を通る燕新道を行き4時間程で燕温泉に着いた。火打は天場の確保を優先で登る機会を逃し、妙高は天候不良で登らずとちょっと物足りない山行になってしまった。また来年だね。

黒沢池ヒュッテは紅葉で囲まれていた。

神奈山から先は藪こぎ道でした。

黒沢池の紅葉

チロルランタンは味があるなぁ

久しぶりに会員のMさんと山サイに行ってきた。奥多摩のメジャールートで10km以上のダウンヒルが楽しめ、ケーブルカーを使って山に上がれるお気軽ルート。多摩川沿いの駐車場に車を置き、ケーブルカー駅までの登りが今回の行程の一番の難所、急坂を大汗かいて15分ぐらいで駅に着く。朝一番のケーブルに自転車を乗せて山頂駅に着きここから東京の街々が見え景色の良さを満喫した後、走り出す。人が少ない時間帯と乗車率が良い尾根道は快適な山サイを楽しませてくれた。Mさんの走りが今ひとつと思っていたらフロントブレーキがスカスカの整備不良。反省しなければならないことだが無事に走りきった。良くがんばった。

7:00駐車場発~7:30発のケーブルカー~7:50御岳山駅発~8:30日の出山~10:50武蔵五日市駅~11:50小作駅(輪行)~13:06御岳駅~13:30車

楽しい山サイの始まり、始まり

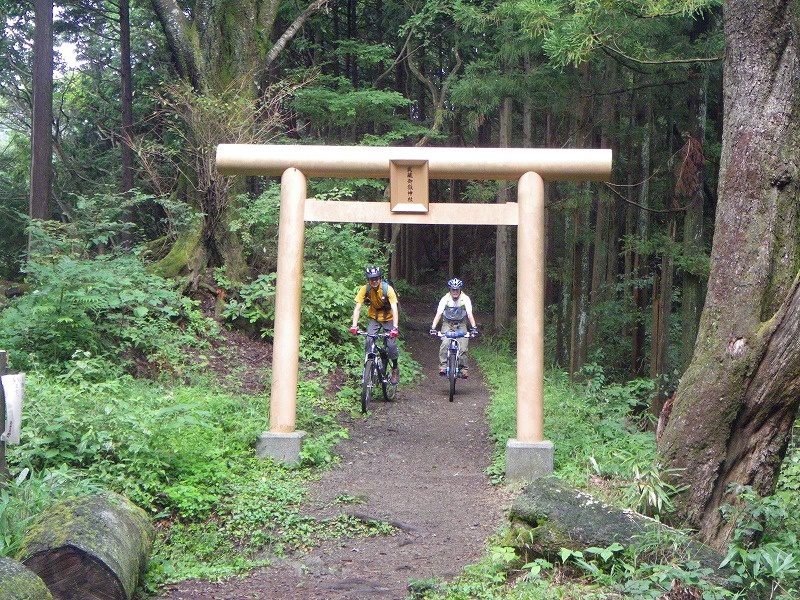

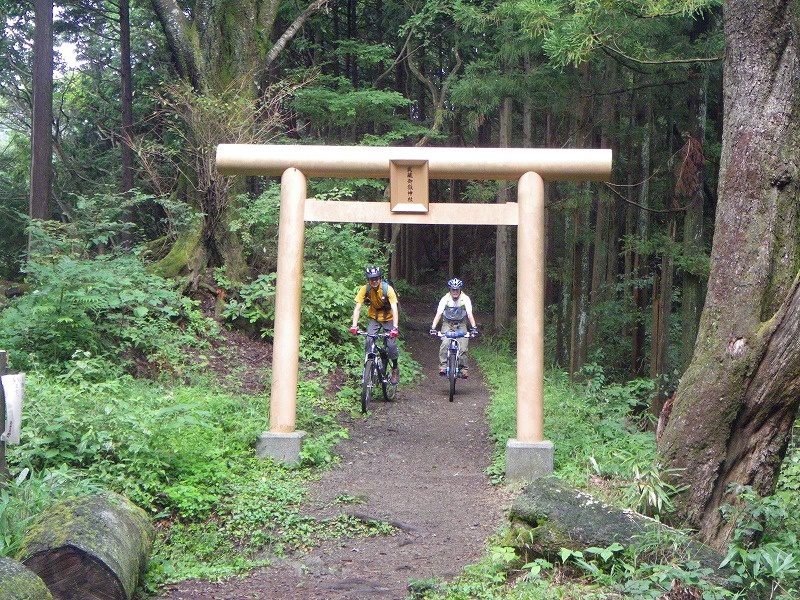

御岳神社のパワースポットを抜け、尾根道に突入

開けたトラバース道道。気持ちいいす

木の根の段差はちょっとやらしい

ケーブルカーにはこんな感じで乗せてもらいます